| *第56回* (2020.2.26 UP) | |

| 今回は東海大学医学部長 坂部 貢先生です。 | |

|

|||||

| |

|||||

| 大学の教授が研究医として歩みだした頃のことを回顧します。 | |||||

|

|||||

| 「Harvest Everything!」 東海大学医学部長 坂部 貢(解剖学・環境生命科学・公衆衛生学教授) |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

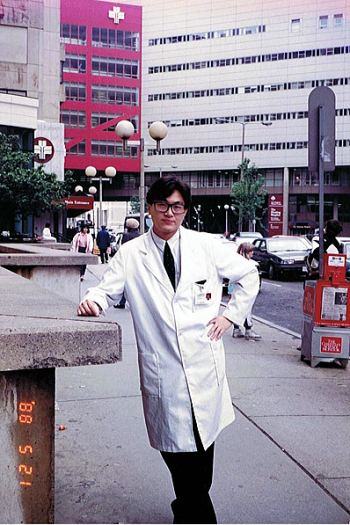

| 留学中のタフツ大学医学部・ニューイングランド メディカルセンター前で(1988年5月) |

|||||||||||||||||||||||

| 幼稚園児の頃であろうか… 京都の大学で外科医として勤務していた父の研究室に連れて行かれた。兄と姉の運動会の日で、クラス役員をしていた母が私の面倒を見ることができなかったのがその理由のようであった。研究室には数頭の犬がケージに入れられて吠えていたのを今でも鮮明に記憶している。研究室までは、階段と蛇腹式ドアの旧いエレベータで上がったのをうっすらと覚えているが、研究室までの途中に病理学の解剖室があり、子どもの目線からは、はっきりとご遺体を解剖している様子がうかがえた(一般的に当時の解剖室は、解剖後に床を水洗いするために、ドアは床下から1mくらいの隙間が設けられるように作られていたようだ)。おそらく父との間で「何してはんの?」「解剖しとるんや」のような会話のやりとりがあったと思われるが、幼稚園児にとっては相当なインパクトで、その後「解剖」「お医者さん」という言葉が、私の心に深く刻まれた。「三つ子の魂百までも」である。 それから十数年が経過し、幸いも医学部に入学することができた。入学時から「将来は基礎医学を専攻しよう」とある程度心に決めていたので、早速解剖学教室に顔を出した。当時のカリキュラムでは、肉眼解剖学実習は2年生から始まるが、有志4名で、解剖学教授に頼み込んで、1年生の夏休みに解剖体の使用を許可してもらい一体をじっくり勉強させていただいた。その後はご想像の通り、卒業まで解剖学教室に入り浸る状態、夏休みは研究テーマを頂いて大学院生や研究助手の先生のアドバイスを受けながら研究する機会を頂いた。研究室のメインテーマが、性ステロイドホルモンの標的細胞・組織に対する作用機構の解明であったので、受容体のバインディング・アッセイを中心に、主として生化学的手法を用いた実験手技を数多く学ぶことができた。またサイエンスに取り組む基本的な姿勢や思考パターンの習得も同時に備わったと感謝している。 医学部卒業後は、一時的な研修を済ませ、臨床医の道も頭を過ったが、学生時代からお世話になった解剖学の教授が「一人の医者が一生をかけて救える患者の数には限界がある。しかし、基礎医学者として何か大きな発見をすれば、人類すべてを救うことができるよ。」という言葉に騙されて、そのまま解剖学教室に入局し、性ステロイドホルモンの一次免疫中枢に対する作用を中心に研究を継続した。解剖学教室はいわゆる「大講座制」であったので、研究と同時に、肉眼解剖学(系統解剖)、顕微解剖学(組織学)、発生学、神経解剖学等々、医学生に対する多岐にわたる教育のスキルも身につけなくてはならず、決して楽な日々ではなかったが、「解剖学と共に近代医学は進歩してきた」という言葉を誇りに、挫けることなく大学教員として成長することができた。 1988年、米国ボストン市にあるタフツ大学医学部 解剖学・細胞生物学領域のCarlos Sonnenschein研究室への留学の機会が与えられた。当時、彼の研究室では性ステロイドホルモンの受容体以外の作用機構の解明について、精力的に研究を進めていた。彼のラボから出される多くの論文に魅せられ、是非勉強したいと手紙を送ったところ、その熱意が何とか伝わったのか、何とサラリーの出るポジションでの留学が決まった。英語での厳しいディスカッションの繰り返しで、かなりのストレスを留学当初は感じていたが、やがてそれにも適応し、人生を大きく左右した大事件を経験し、大変有意義な数年間を過ごすことができた。その大事件とは・・・ある日のことである。ヒト乳がん培養細胞株(MCF-7)に対する代表的な女性ホルモンであるエストロゲン(17β-エストラジオール)の添加実験結果の分析をしていた。MCF-7の増殖はエストロゲン依存的であるため当然のことながら、エストロゲン添加群で細胞増殖は促進される。しかし、エストロゲンを全く添加していない対照群も増えていたのである。何回再現実験を行っても同じ・・「お前の実験手技が悪いから、エストロゲンがコンタミ(汚染)したんだろう!」とボスからは叱られる始末。しかし同僚のスペインからの留学生がやっても結果は同じ。ラボ総動員で原因を突き止めることに。そこで最終的には、C社のプラスチック容器で保存した培養液を使用した時のみ、その現象が生じることが判明、プラスチックに含まれる可塑剤の一種、ノニルフェノールが培養液中に溶出したことが原因であった。エストロゲンはフェノール化合物、ノニルフェノールも同様、即ちノニルフェノールがエストロゲン様物質として、女性ホルモンとして作用したのである。1989年のことである。その後、ポリカーボネート製容器の主成分であるビスフェノールAをはじめ、同様の作用を有する人工化合物が次々と検証され、その後の「環境ホルモン」問題に発展したのである。 1990年帰国後、ボストンでの経験を学術発表したが、内分泌系や生殖医学系の国内学会では興味どころか全く相手にもされずに、5~6年が経過したが、1990年代の終わり頃、前述した「環境ホルモン」問題が学界、マスコミを賑わせた。米国で話題になってから約10年経過後のことである。当時はこのくらい研究のトレンドに対する日米間のタイムラグがあったように思う。 今、解剖学者と環境生命科学者の両方の看板をあげて教育・研究生活を送っているが、これまでの出会い・経験のすべてが無駄になっていない。一期一会の世界である。 ボストン時代のボスが言った言葉、「私のラボで、摘めるだけの果実を集めなさい。そして君が日本に帰国した後、その種を土に返し、芽を出させ、大きく育て、花を咲かせ、再び実をつけたらそれを私にプレゼントして欲しい。これが私への最大の恩返しだよ・・」、生涯忘れない言葉である。 【私の履歴書】

|

|||||||||||||||||||||||